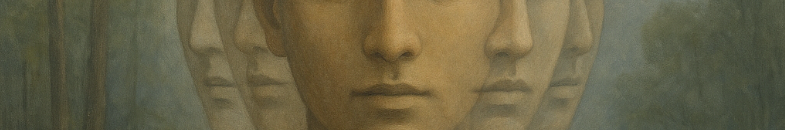

다양한 역할과 페르소나 속에서 길을 잃은 현대인들이 불교의 무아 사상을 통해 진정한 자아를 발견하는 여정

우리는 하루에 몇 개의 가면을 쓰고 살까.

아침에는 자식으로, 학교에서는 학생으로, SNS에서는 또 다른 모습으로.

심리학자 융이 말한 페르소나처럼, 우리는 상황에 따라 끊임없이 다른 역할을 연기한다.

그런데 문제는 이 수많은 페르소나 속에서 정작 '나'라는 존재를 찾을 수 없다는 것이다.

"진짜 나는 누구지?"라는 질문 앞에서 우리는 당황한다.

아버지일 때의 나, 친구일 때의 나, 직장에서의 나... 도대체 어느 것이 진짜일까.

이런 혼란은 개인의 문제가 아니다.

현대 사회가 요구하는 다중 정체성의 필연적 결과다.

소셜미디어는 이를 더욱 가속화한다.

인스타그램의 나, 링크드인의 나, 카카오톡의 나는 모두 다르다.

우리는 플랫폼마다 다른 페르소나를 만들어내느라 지쳐간다.

2500년 전 붓다가 제시한 무아 사상이 여기서 놀라운 통찰을 준다.

"고정된 자아는 처음부터 없었다"는 것이다.

우리가 찾으려 애쓰는 '진짜 나'라는 실체 자체가 환상이라는 뜻이다.

이는 절망적 선언이 아니라 해방의 메시지다.

무아를 이해하면 역설적으로 자유로워진다.

완벽한 자아를 찾아야 한다는 강박에서 벗어날 수 있기 때문이다.

불교의 공 사상은 한 걸음 더 나아간다.

모든 존재가 상호의존적이며 고정된 본질이 없다고 말한다.

나의 페르소나들도 관계와 상황에 따라 일시적으로 나타나는 현상일 뿐이다.

그렇다면 해결책은 무엇인가.

먼저 페르소나와 자아를 구분하는 연습이 필요하다.

역할은 연기하되 그것이 전부라고 착각하지 않는 것이다.

명상을 통해 "나는 생각이 아니다, 감정이 아니다"라는 것을 체험해보자.

일상에서는 마음챙김을 실천할 수 있다.

각 순간 어떤 페르소나를 쓰고 있는지 관찰하되 판단하지 않는다.

아버지 역할을 할 때는 온전히 아버지가 되고, 친구와 있을 때는 진정한 친구가 된다. 하지만 그 역할에 매몰되지는 않는다.

자비 명상도 효과적이다.

타인을 위한 봉사를 통해 자기중심적 사고에서 벗어나는 경험을 할 수 있다.

대승불교에서 말하는 "다른 사람을 돕는 것이 자신을 돕는 것"이라는 지혜를 체험하게 된다.

개인적으로는 매일 10분씩 무아 명상을 해볼 수 있다.

"나는 누구인가?"라는 질문을 반복하되 떠오르는 답에 집착하지 않는다.

점차 고정된 자아에 대한 환상이 약해지는 것을 느낄 수 있을 것이다.

또한 감사 일기를 통해 내가 얼마나 많은 관계 속에서 존재하는지 깨달을 수 있다.

혼자서는 아무것도 할 수 없다는 연기의 진리를 일상에서 확인하는 방법이다.

결국 페르소나는 사라져야 할 대상이 아니라 지혜롭게 활용해야 할 도구다.

무아의 관점에서 보면 모든 역할이 소중하면서도 동시에 일시적이다.

이런 균형감각을 갖출 때 우리는 비로소 자유로운 존재가 될 수 있다.